ジュエリー今昔物語

江戸時代になると、「金桜神社」の神官たちが水晶原石を持って上洛し(京都へ向かい)、水晶研磨の「玉屋」に玉造を依頼するようになったことにより京都と甲州の交流は活発になっていきました。

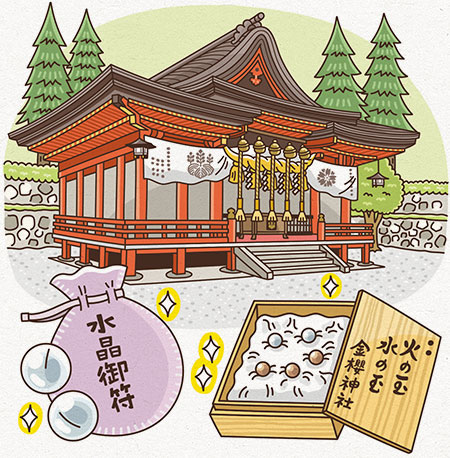

金桜神社と「火の玉、水の玉」、「お守り」の紹介

現在「金桜神社」の社宝でもある茶色透明の「火の玉」3個と、白色透明の「水の玉」2個は、京都の玉造り職人が加工したものとされている銘玉。

初めて加工された甲州産の水晶ともいわれています。

玉屋の番頭・玉屋弥助の伝えた玉造は、水晶を樋(トイ)に乗せ、金剛砂(奈良県産)を用いて上下に転がして研磨してゆく技法で、それまでの原始的手法に比べると格段の早さで丸みと光沢を得られたといわれています。

この技法は明治時代まで使われていました。

大勢の神官が、玉造をしている様子

当時の甲州の水晶は見事な透明で、大変品質の良いものだったそう。

その価値は現在のダイヤモンドにも匹敵しており、加工にも細心の注意が払われていただけでなく、カケラ一つ決して無駄にならないように取り扱われていました。

幕末頃までは「水精」と呼ばれ、「水晶」という呼び名になったのは明治維新以後といわれています。

こうして京都から甲州へ伝えられた水晶工芸の伝統は、産地である強みを発揮して、たちまち発展していきました(それにひきかえ、京都の玉造は明治中期頃には影を潜めてしまいました)。